Resolución IGJ. Clubes de campo, barrios privados y el derecho de propiedad

Una nueva polémica por dos resoluciones de la Igj relacionadas con la llamada “readecuación” de los conjuntos inmobiliarios.

El 22 de agosto de 1930 marca el hito del primer club de campo en Argentina, con la fundación del Tortugas Country Club, en la localidad de Manuel Alberti, el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Antonio Maura, su primer presidente, condujo los destinos de la entidad desde 1930 hasta 1964, cuando fallece.

Dentro de su perímetro se trazó la primera cancha de polo del país. El nombre de “tortugas” fue propuesto por Sara Escalante de Maura, quien solía presenciar tales eventos deportivos, llamándole la atención la parsimonia del equipo. Maura se las ingenió para alojar a los jugadores con carpas en el monte, para así evitarles los percances del viaje de regreso a Buenos Aires.

Recién desatada la “gran depresión de la economía mundial”, Maura ideó una “ciudad deportiva sudamericana”, logrando sus objetivos durante su fructífero mandato: sede social, canchas de polo, de golf, de tenis, de pelota, pileta olímpica, capilla, pista hípica, caballerizas, viviendas de empleados y actividad comercial.

Tal ejemplo de coherencia, esfuerzo y perseverancia, fue seguido por muchos otros pioneros desde mediados de la década del 70, que se habían propuesto una meta que parecía inalcanzable: crear urbanizaciones alejadas del ruido y los gases contaminantes de las grandes ciudades.

Así, se lanzaron en forma masiva proyectos de loteos para “viviendas de fin semana”, con espacios comunes e instalaciones deportivas, en lugares amigables con la naturaleza, con especial dedicación a las actividades recreativas, sociales y culturales.

Este fenómeno sociológico -que ya se observaba en otras grandes urbes del mundo- posibilitó una mejora en la calidad de vida de una pujante franja de clase media (comerciantes, profesionales, empleados con buen sueldo y cuentapropistas).

Muchas familias con aspiraciones de progreso, soñaron con escaparle a la inflación, invirtiendo sus ahorros en zonas despobladas donde “todo estaba por hacerse” (redes eléctricas, agua, telefonía, gas, cloacas, caminos), registrándose altos niveles de empleo de mano de obra de la construcción, profesiones y oficios afines.

En el devenir de las últimas cinco décadas, los también llamados “countries o barrios cerrados” tras la construcción de autopistas y otros accesos viales, aumentaron la cifra de residentes permanentes, convirtiéndose en dadores genuinos de empleos múltiples (trabajadores autónomos, personal doméstico, proveedores de servicios, mercaderías e insumos), contribuyendo al efecto multiplicador de las economías regionales. Esta reseña nos ayuda a aproximarnos al tema en debate en estos días.

// La Igj versus clubes de campo

En pleno transcurso de la cuarentena obligatoria por el Covid-19, el disparador de una nueva polémica gira en torno a dos resoluciones de la Inspección General de Justicia (Igj) relacionadas con la llamada “readecuación” de los clubes de campo y barrios privados, rebautizados como “conjuntos inmobiliarios”.

El dr. Ricardo Nissen, Inspector General de Justicia en la Resolución N° 25/2020 (18/05/20) dispuso otorgar un plazo de 180 días (48 horas después ampliado a 360) a los conjuntos inmobiliarios conformados como asociaciones bajo forma de sociedad anónima (artículo 3°, Ley N° 19.550) para adecuar sus respectivas organizaciones a las normas de la propiedad horizontal especial, de acuerdo con lo establecido por el 3° párrafo del artículo 2075 Código Civil y Comercial de la Nación (vigente desde el 1° de agosto de 2015).

Tal como se expresa en sus considerandos, “… La compulsa de los registros internos de esta Inspección General de Justicia revela la existencia de más de cuarenta "clubes de campo", que permanecen organizados en forma de sociedades anónimas, aunque funcionan bajo la figura legal de "asociaciones bajo forma de sociedad", en alusión a las constituidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir de su publicación comenzaron a circular opiniones contrarias al enunciado del acto administrativo que “legisla” sobre aspectos no contemplados ni reglamentados del Código Civil y Comercial de la Nación (legislación de fondo).

Desde la Federación Argentina de Clubes de Campo (Facc), fundada en 1983, que agrupa a las urbanizaciones del país, se les ha comunicado a sus asociados que: “… En lo atinente a la validez jurídica o posibilidad de su implementación, la obligación de “adecuación” para los conjuntos inmobiliarios preexistentes a la vigencia del Código Civil y Comercial, se ha concluido que la Resolución Nº 25/2020 expone fundamentos que ignoran la más calificada doctrina que se ha pronunciado muy críticamente sobre el tercer párrafo del artículo 2075 del Código Civil y Comercial (*), coincidiendo en interpretar que la imposición legal no puede implicar una transformación de la estructura de los derechos reales originarios con los que se logró el objetivo de constituir la relación indisoluble en los conjuntos inmobiliarios entre las superficies comunes y las parcelas individuales…”

(*) Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real.

Entre los puntos salientes del cuestionamiento de la Facc pueden citarse:

- Se trata de una resolución del organismo (Igj) que afecta a los derechos adquiridos sobre la propiedad, garantizados por nuestra Constitución Nacional.

- La implicancia de esta norma traería aparejado altísimos costos en un proceso que en muchos casos “podrían ser de cumplimiento virtualmente imposible”.

- En el país existen conjuntos inmobiliarios anteriores al Código Civil y Comercial en distintas provincias, cada una de las cuales tiene su propio régimen catastral y de registro de la propiedad.

- Una comisión de juristas convocada para revisar una serie de artículos del Código Civil y Comercial, (Dres. Julio César Rivera, Diego Botana y Ramón Daniel Pizarro), al referirse al artículo 2075, concluyó proponiendo lisa y llanamente la derogación del tercer párrafo de la norma.

- La Igj carece de facultades, legitimación y competencia para impulsar por la vía administrativa que le es propia, reformas estructurales de los conjuntos inmobiliarios preexistentes, que fueran constituidos en cumplimiento de la legislación vigente al momento de su constitución.

- La Igj intenta imponer la transformación estructural que la más reconocida doctrina nacional ha estimado excesiva, extraordinariamente onerosa y con visos ciertos de inconstitucionalidad.

En una carta de lectores publicada en el diario La Nación, firmada por el presidente y vice de la Facc (Patricio Gutiérrez Eguía y Francisco Dorignac) denuncian además “la amenaza, ilegal por cierto” de no dar curso a trámites obligatorios que son propios de las incumbencias de la IGJ, “lo cual agregaría perjuicios inexorables a las instituciones afectadas”, aspirando los firmantes que resoluciones en pugna, sean revisadas a la brevedad por el titular del organismo.

// Antecedentes del derecho de propiedad

Flavius Petrus Sabbatius Justinianus, más conocido como Justiniano, gobernó el llamado “Imperio Romano de Oriente” entre los años 527 y 565 de nuestra era. Había nacido en el año 482 en Tauresium, pequeña aldea de Iliria, actual República de Macedonia del Norte, en el seno de una familia muy humilde. Gracias a su tío materno, Justino I, quien tras una exitosa carrera en el ejército fue ungido emperador en el 518, Justiniano arribó al trono en abril del 527.

Cumpliendo con el mandato familiar, fue quien ordenó el proceso de recopilar el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron al pueblo romano desde la fundación de Roma (año 753 a.J.C.) hasta su muerte (año 565 d.J.C.). Esa monumental obra jurídica demandó sólo 6 años (527-535), resultando ser la más influyente en el armado de las legislaciones modernas. Esa gran compilación de Justiniano, fue renombrada a partir de la edición completa que publicó Dionisio Godofredo en 1583 en Ginebra, bajo el nombre de “Corpus Iuris Civilis”.

Dicho código contenía en un solo cuerpo, todos los principios, conceptos, leyes y jurisprudencia, donde se trasluce el máximo esplendor de la sabiduría romana, sirviendo como fuente insoslayable a la mayoría de las figuras jurídicas conocidas en la actualidad.

Pueden citarse a modo de ejemplos: el derecho sucesorio, la justa causa, los vicios de la voluntad en la teoría del negocio jurídico, el derecho de las obligaciones, la doctrina de la libertad de las partes contratantes, la responsabilidad jurídica, los contratos consensuales, los derechos reales, la usucapión, la diferenciación entre propiedad y posesión, entre otros conceptos de innegable raíz romanista.

Como síntesis de esa época vale citar la célebre definición del Derecho del jurisconsulto Celso (siglo II d.J.C.): “arts boni et aequi” (el arte de lo bueno y equitativo), la bona fides (buena fe), la aequitas (equidad), junto a los tres preceptos (tria iuris praecepta) esbozados por Ulpiano, como mandas para ser cumplidas por los individuos: “honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” (“vivir honestamente, no dañar a otro, y dar a cada uno lo suyo”).

// Vélez Sarsfield, el codificador argentino

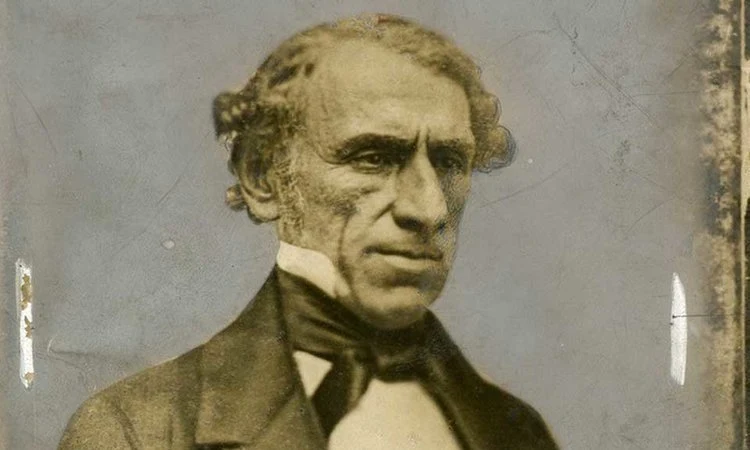

Dalmacio Vélez Sársfield, nació en 1800, en Amboy, Calamuchita, Provincia de Córdoba. Hijo de Dalmacio Vélez y Biagorri y Doña Rosa Sársfield de Vélez. Su infancia transcurrió en Córdoba, cursando sus estudios en la Escuela del Convento Franciscano, anexo al prestigioso Colegio de Montserrat. Entre 1818 y 1822 estudió Derecho en la Universidad de Córdoba.

Vélez fue un joven prominente, a los 25 años ya era diputado, el más joven del Congreso Constituyente de 1826. En 1864, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se le encargó analizar y compilar las leyes civiles de Argentina. Para ese momento, Vélez transitaba los 70 años de edad. En una carta de Sarmiento a José Posse, le confesó: "Mis Ministros son buenos, pero sin valor, excepto Vélez, pero está ya viejo, se irrita fácilmente y está enfermo".

A pesar de sus malestares físicos y morales en aquellos años de virulencia política, Vélez con esfuerzo y haciendo gala de su erudición, logró su cometido al presentar el cuarto libro de su proyecto al Poder Ejecutivo, el 20 de junio de 1869, convirtiéndose en ley de la Nación -aprobada a libro cerrado el 25/09/1969-, rigiendo como Código Civil a partir del 1° julio de 1870 (Ley n°340), derogado por la Ley n° 26.994 (B.O. 08/10/2014).

Vélez dio el fundamento de su obra codificadora: “...En la necesidad de desenvolver el derecho por la legislación, ya que nos falta la ventaja que tuvo el pueblo romano de poseer una legislación original, nacida con la nación, y que con ella crecía, podíamos ocurrir al derecho científico, del cual pueden ser dignos representantes los autores citados. Cuando el Emperador Justiniano hubo de legislar para pueblos nuevos, después de la creación del Imperio de Oriente, formó el Digesto de una parte de la literatura del derecho, convirtiendo en leyes los textos de los grandes jurisconsultos...” (Nota de Remisión al Proyecto de Código Civil, Julio 21 de 1865). Los postulados centrales de la magistral obra de Vélez Sarsfield perdurarán para el conocimiento de las generaciones futuras.

Ante la imposibilidad de agotar el tema en pocas líneas, es necesario tomar posición en la controversia sobre aspectos cuya comprensión suele ser dificultosa para los ciudadanos que no profesan la abogacía.

El conflicto está planteado en función de estructuras jurídicas largamente consolidadas en el tiempo, que se conectan con leyes y reglamentaciones que a su turno sirvieron de marco legal a los barrios privados. Por imperativo del artículo 75 inciso 12) de la Constitución Nacional, es atribución exclusiva del Congreso de la Nación dictar los “Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social… sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales”.

En línea con el pensamiento inspirado por Juan Bautista Alberdi, nuestra Carta Magna consagra el respeto y la inviolabilidad de la propiedad privada, junto al haz de derechos y garantías que conforman una concepción tutelar (arts. 14, 16, 17, 18 y ccs. C.N.). Por lo tanto, legisladores y funcionarios públicos deben someterse a ella de modo inexcusable.

Toda innovación legislativa acerca del formato legal para organizar a los conjuntos inmobiliarios (creación de un nuevo derecho real) debe apuntar al cumplimiento “desde ahora en adelante” (del latín “ex nunc”), por estrictas razones de seguridad jurídica y en protección de los derechos preexistentes.

Mayor estupor causa cuando por vía de un simple acto administrativo, se trata de imponer un plazo de cumplimiento forzoso para “readecuar” (sin clarificarse el concepto dado en sentido abstracto) respecto de estatutos sociales legalmente constituidos, pretendiéndose que sus efectos sean retroactivos a contramano del curso normal de los hechos, ignorándose expresas mandas constitucionales.

Debemos concluir que la cabal interpretación de las leyes -aun cuando “aquí y ahora” nos toca convivir con la pandemia- sólo está reservada a los jueces de la Nación.

Por Daniel Roberto Viola.

Abogado.